Au coeur de la famille, dans la rue, au travail, dans les pays en guerre et sur les parcours migratoires, les violences faites aux femmes prennent différentes formes, elles peuvent être physiques, psychologiques, économiques, administratives, verbales. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, seules des dizaines de places d’hébergement sont disponibles pour les femmes victimes de violences. Les associations dénoncent le manque de moyens.

Les violences conjugales apparaissent en tête de liste des types de violence recensés au niveau national. Chaque année, 223 000 femmes sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint dans les foyers traditionnels. Les couples vivants dans la rue ou dans des centres d’hébergement spécifiques comme les CHRS ne sont pas pris en compte. Malgré un ressenti plutôt positif des associations qui notent une légère augmentation de femmes qui se manifestent en portant plainte ou en les consultant, le sujet reste encore tabou dans la société française et les moyens de l’accueil et de la prise en charge sont insuffisants. Ils sont assurés principalement par des associations agrémentées par l’Etat comme le centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), par les commissariats et gendarmerie appuyés par des intervenants sociaux et des psychologues dans leurs locaux et par des associations indépendantes dont certains programmes reçoivent des financements publics comme l’association SOS Femmes 13 à Marseille.

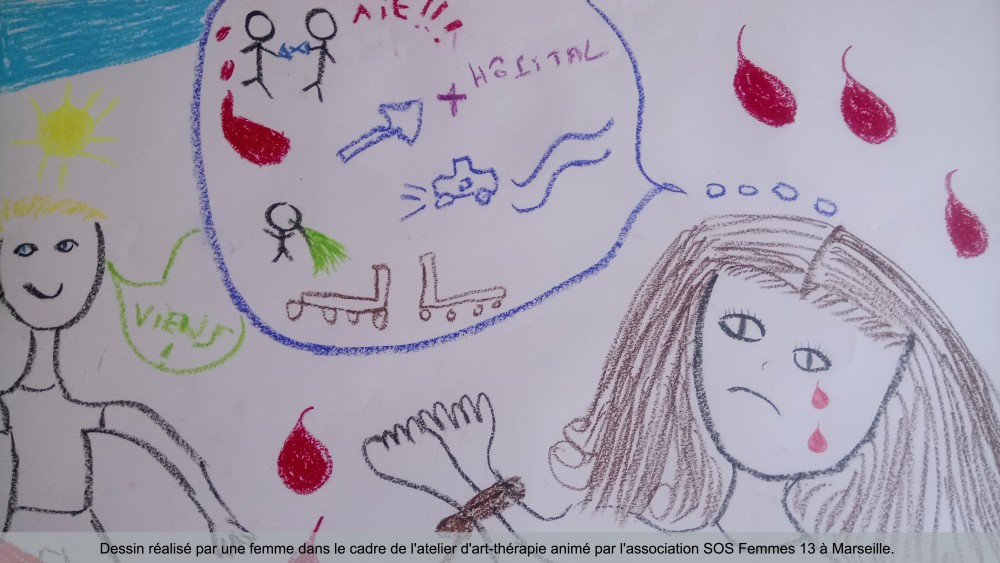

Dans les locaux de l’association SOS femmes 13, situés sur la grande avenue du Prado à Marseille, une fois la porte fermée derrière soi, le calme. Des fauteuils et des meubles qui rappellent un appartement sont disposés dans l’entrée en bas de l’escalier qui mène au premier étage. Ici, des travailleurs sociaux et des psychologues accueillent, écoutent et accompagnent les femmes qui viennent ou appellent pour s’informer et prendre un premier contact. Sortir du silence et exposer leur intimité est une lourde démarche pour ces femmes. Elles n’ont pas toutes les mêmes besoins, pour celles qui le souhaitent, la structure dispose de places d’hébergement situées dans trois villes du département et elle peut aussi les rediriger vers d’autres régions si elles souhaitent être éloignées. Cependant, le nombre de lits dont dispose SOS Femmes n’a guère évolué en 15 ans passant de 40 à 48 cette année, alors que les femmes viennent souvent accompagnées de leurs enfants. Une carence nationale, seules 1147 places d’hébergement ont été crées depuis 2012 mais le plus coûteux reste l’accompagnement. Ce dernier s’effectue au niveau social (aide au relogement), psychologique, juridique (droit des femmes), sanitaire, professionnel grâce à l’accueil de jour qui assure les entretiens individuels, des groupes de parole et des atelier d’art thérapie (voir les photos des dessins du dossier). Comme le souligne Eric Florentino, salarié de l’association depuis une quinzaine d’années, «La femme victime de violence s’isole, développe de graves séquelles psychologiques, la perte de confiance en elle. Elle se dévalorise et elle culpabilise face à son échec en tant que mère de famille, qui reste le pilier du foyer, dans un système resté pourtant très patriarcal». Des souffrances qui nécessitent un accompagnement individualisé. Selon lui, si l’association obtenait plus de financements public, la structure qui reçoit environ 2500 femmes par an pour différents suivis, pourrait en accueillir au moins 3000.L’association a malgré tout pu mettre en place depuis quelques mois la permanence d’une psychologue pour les femmes victimes d’agressions sexuelles, et une permanence juridique assurée par le CIDFF.

La connaissance du droit, un palier indispensable

Quand une femme décide de sortir du silence, son destin est souvent lié à celui de ses enfants. La connaissance de ses droits sociaux est primordiale surtout quand elle n’est pas indépendante financièrement et qu’il sera difficile de lui trouver un logement ou une place en foyer. Le CIDFF implanté dans chaque département français reçoit et conseille grâce à des travailleurs sociaux et des juristes. A Marseille, dans le 3ème arrondissement, un quartier parmi les plus pauvres de France, le CIDFF est souvent confronté à la problématique des mariages mixtes et à une population multiculturelle. «Partir du foyer conjugal sans rien n’est pas simple. Nous travaillons sur l’interculturalité car la notion de droit est différente quand vous venez des pays de l’Est ou du Maghreb. La personne doit être bien informée et connaître les conséquences de ses décisions. Ce travail de sensibilisation est souvent omis par les avocats qui les reçoivent et qui ne sont pas spécifiquement formés à cette problématique», confie Marielle Vallon, directrice de l’antenne marseillaise. Ici, 20% des femmes qui se présentent ont été victimes de violences. Soit au sein du couple, soit au travail, mais majoritairement au sein du couple. «Les violences peuvent être physiques mais aussi psychologiques et administratives, en lien avec la garde des enfants ou l’absence de versement de pension alimentaire par le conjoint. Souvent, elles veulent divorcer», renchérit Charlotte Lacore, juriste en droit de la famille et en charge du bureau régional de ressources en droit international privé.

L’octroi de droits suite à une séparation dû à des violences dépend du droit de la famille en droit civil mais ne met pas en cause les actes de l’agresseur. En effet, seules 14% des femmes victimes de violence portent plainte en France. La plainte dépend du droit pénal, dans lequel doit s’inscrire la preuve d’une infraction, suivant les cas, les preuves sont parfois difficiles à apporter, c’est le cas pour les viols quand la personne se présente quelques jours après ou pour les femmes victimes de violences conjugales qui portent plainte après la séparation. Une condition pourtant indispensable afin que la demande soit recevable auprès du procureur et ne pas aboutir à un classement sans suite. La plainte est une démarche lourde, il faut être fort psychologiquement pour affronter à nouveau son bourreau et revenir sur les faits et elle peut être coûteuse. C’est pourquoi les associations et les intervenants sociaux en commissariat sensibilisent les femmes sur l’opportunité de la plainte. «Le jugement est difficile pour la personne dont la plainte n’aboutit pas car elle doit intégrer que le classement sans suite ne veut pas dire que la violence infligée n’a pas existé. La reconnaissance de la violence par la société ne vient pas forcément de la justice qui est froide, donc la plainte ne doit pas être automatique, la première chose est avant tout la mise en sécurité», analyse Marielle Vallon.

La vulnérabilité des femmes étrangères

Les femmes étrangères sont particulièrement démunies lorsqu’il y a des violences au sein du couple et que le renouvellement de leur titre de séjour dépend de leur mariage. Depuis la loi du 7 mars 2016, les préfectures doivent délivrer un renouvellement de titre de séjour de plein droit lorsque la preuve de faits de violence est apportée, «Ce qui est difficile à prouver lorsqu’il s’agit de violences psychologiques comme c’est la cas pour des femmes algériennes que nous recevons. Arrivées en France, pour un mariage consenti ou forcé, elles découvrent une autre réalité, et sont souvent exploitées par la belle famille», poursuit la juriste du CIDFF. Une fois mise à la porte, elles n’ont d’autre choix que de rentrer au pays, où elles peuvent être mises à l’écart par leur propre famille. C’est pourquoi la directrice aimerait étendre leur réseau : «Nous cherchons donc à développer des partenariats avec des associations au Maghreb qui pourraient assurer le suivi et la prise en charge dans le pays d’origine.»

Même constat pour l’organisation internationale contre l’esclavage moderne (OICEM). A Marseille, 65 à 70% des personnes qu’elle reçoit, la plupart suite à des signalements, sont des femmes. Elles sont victimes d’exploitation domestique, sexuelle (prostitution), d’exploitation au travail ou sont issues de mariages forcés entre des jeunes femmes originaires principalement du Maroc ou d’Algérie et des hommes qui ont la nationalité française. «Ces femmes sont réduites à la servitude. La belle famille les prive de leur liberté en leur confisquant leurs papiers, certaines jeunes femmes sont séquestrées. La maltraitance peut-être également physique, et les blessures psychologiques sont importantes. Pour toutes les personnes reçues, nous faisons donc un bilan de santé, nous prenons en compte toutes les formes de traite humaine et nous essayons de faire en sorte qu’elles se remettent à vivre et à être autonomes», confie Nagham Hriech Wahabi, directrice de la structure et psychologue clinicienne. Mais elle rappelle que lorsqu’elles entament une procédure de plainte, ce qui est le cas pour 80% des femmes qui sont prises en charge par cette structure, elles ne sont pas en position de force. Pour les mariages forcés ou les cas de servitude, l’enquête dans le huis-clôt familial est difficile à mener et parfois la famille les a maintenu dans l’illégalité administrative depuis plusieurs années sans qu’elles le sachent. L’OICEM les soutient durant 5 ans, le temps de la procédure. «L’arsenal législatif est très bien doté en France mais il faut maintenant savoir l’appliquer, le problème de traite des êtres humains a été intégré à différentes lois de lutte contre les violences faites aux femmes mais mériterait d’être traité de façon à part», poursuit Nagham Hriech Wahabi.

Au niveau national, la grande part des femmes victimes de violences qui se présentent dans les associations sont issues de milieux populaires alors que les violences concernent toutes les catégories socio-économiques sans distinction. Les femmes issues de milieux plus aisés qui décident de sortir du silence vont directement porter plainte en commissariat et prendre un avocat mais un grand nombre reste encore dans l’anonymat. Elles se rendent rarement dans les locaux d’une association. Un cap a bel et bien été franchi car la lutte contre les violences faites aux femmes devient une préoccupation institutionnelle. Elle reste cependant fragile aux yeux des travailleurs de terrain qui dénoncent le manque de moyens notamment dans la prise en charge des enfants, victimes eux aussi au sein du foyer, et celle de l’auteur qui commence à s’inscrire dans les réflexions gouvernementales.

Découvrez le témoignage sonore d’une femme qui revit après une expérience douloureuse : https://www.1538mediterranee.com/2017/06/01/temoignage-apres-la-separation-on-existe-a-nouveau/

L’évolution de la loi ces trois dernières années :

Les mesures phares de la loi du 4 août 2014 visent à inciter les pères à prendre un congé parental, à conditionner l’accès aux marchés publics au respect par les entreprises de l’égalité professionnelle, à protéger les mères isolées des impayés de pension alimentaire, ou encore à étendre à tous les champs de responsabilité le principe de parité. Elle permet aussi de mieux lutter contre les violences faites aux femmes, grâce au renforcement de l’ordonnance de protection et des infractions relatives au harcèlement.

Les mesures phares de 1994 à 2016 :

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/la-legislation/

Le dispositif national d’appel d’urgence : http://stop-violences-femmes.gouv.fr/