Autour de la Méditerranée, les lois contre les violences faites aux femmes sont diverses. Certaines sont encore balbutiantes, dans d’autres pays, elles n’existent tout simplement pas encore.

Mais de l’avis des spécialistes, au-delà de la législation, c’est la société toute entière qu’il faut impliquer et la place de la femme dans la société qu’il faut questionner. Des lois qui intégrées à une politique publique globale avec des financements propres mèneront à termes à une meilleure protection des victimes.

Au Liban, un décret est en passe d’être abrogé. En France, c’est le délai de prescription des viols sur mineurs qui a été allongé. En Turquie, la société civile a lutté contre une proposition de loi visant à permettre à un violeur d’épouser sa victime et d’ainsi échapper aux poursuites. Au Maroc, un projet de loi, en préparation, permettrait pour la première fois de poursuivre les conjoints violents. Partout en Méditerranée, les lois contre les violences faites aux femmes évoluent. Souvent le premier pas vers un système plus protecteur pour les victimes : « Le rôle de la loi est de poser des bornes à la société. Un rôle pédagogique pour mettre en lumières les problèmes et dire : il y a encore des efforts à faire », explique Ernestine Ronai, co-auteure d’un avis « pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles » rendu public en France le 5 octobre 2016.

Symbole des changements en cours dans les sociétés méditerranéennes, en Tunisie, un projet de loi organique « relatif à l’élimination de la violence contre les femmes » est à l’étude au Parlement depuis le 8 mars dernier. Une occasion de protéger les victimes de violences domestiques et de punir les agresseurs. Ce serait une première dans le pays. Les associations de la société civile ont été consultées. Pour Rothna Begum spécialiste des questions de droit des femmes dans la région Moyen-Orient, Afrique du nord auprès de Human Right Watch, « travailler en concorde avec les associations en charge des questions de violence au quotidien est un gage de réussite pour la future loi ». Un souffle similaire traverse le Liban, le Kurdistan irakien, Israël et dans une moindre mesure l’Algérie. Mais il reste encore incomplet pour Rothna Begum. Dans ces rapports, Human Right Watch souligne régulièrement les améliorations à effectuer dans les lois nationales concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces recommandations reposent sur trois piliers fondamentaux : « la poursuite des agresseurs, la protection des victimes et la prévention ».

Selon un rapport de l’OMS, la violence à laquelle les femmes risquent le plus d’être exposées est celle exercée par des partenaires intimes masculins ou des personnes qu’elles connaissent, souvent sur de longues périodes. « Les attitudes qui prédominent dans de nombreuses sociétés contribuent à justifier, tolérer ou excuser la violence à l’égard des femmes, en rejetant souvent sur les femmes la responsabilité de la violence qu’elles subissent. Ces attitudes s’enracinent souvent dans les croyances traditionnelles qui considèrent les femmes inféodées aux hommes ou qui donnent aux hommes le droit d’user de violence pour contrôler les femmes ». Historiquement, le Code Napoléon du 21 mars 1804 a longtemps été la valeur étalon dans la région, instituant l’incapacité juridique de la femme mariée. La femme considérée comme mineur était entièrement sous la tutelle de ses parents, puis de son époux. Si les codes civils ont depuis été amendés, l’égalité homme femme est parfois loin d’être une réalité. Permettant encore aujourd’hui de justifier certaines violences domestiques. « Le Code civil napoléonien de 1804 a eu incontestablement les conséquences les plus néfastes sur le statut de la femme », écrit Georges Saad, maître de conférences en droit public à l’Université libanaise dans une contribution prononcée lors d’un colloque de la faculté de droit de Grenoble. L’article 213 du Code civil précise que « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ». Tout au long du 19è siècle, ce Code a en France confiné la femme dans un statut de mineure. Ce statut de supériorité de l’homme sur la femme justifie bien souvent les violences commises à l’égard des femmes, notamment les violences domestiques.

En Algérie, le code pénal prévoit encore que les poursuites peuvent être abandonnées en cas de pardon accordé à l’agresseur. « Les victimes sont donc soumises à de fortes pressions au sein même de leurs familles pour pardonner et éviter le scandale », explique Rothna Begum. Une modification de la loi permettrait de faire baisser la pression qui pèse sur les femmes. D’autant que les violences domestiques bénéficient encore largement de l’acceptation de la population. Dans une émission télévisée diffusée sur la chaine Ennahar, la question est ainsi posée : « Frapperiez-vous votre femme ? ». Et les réponses se passent de commentaire sur le chemin qu’il reste à parcourir : « Oui, je la frapperais normal, pas trop fort », dit l’un, « ça fait plaisir », assume une autre.

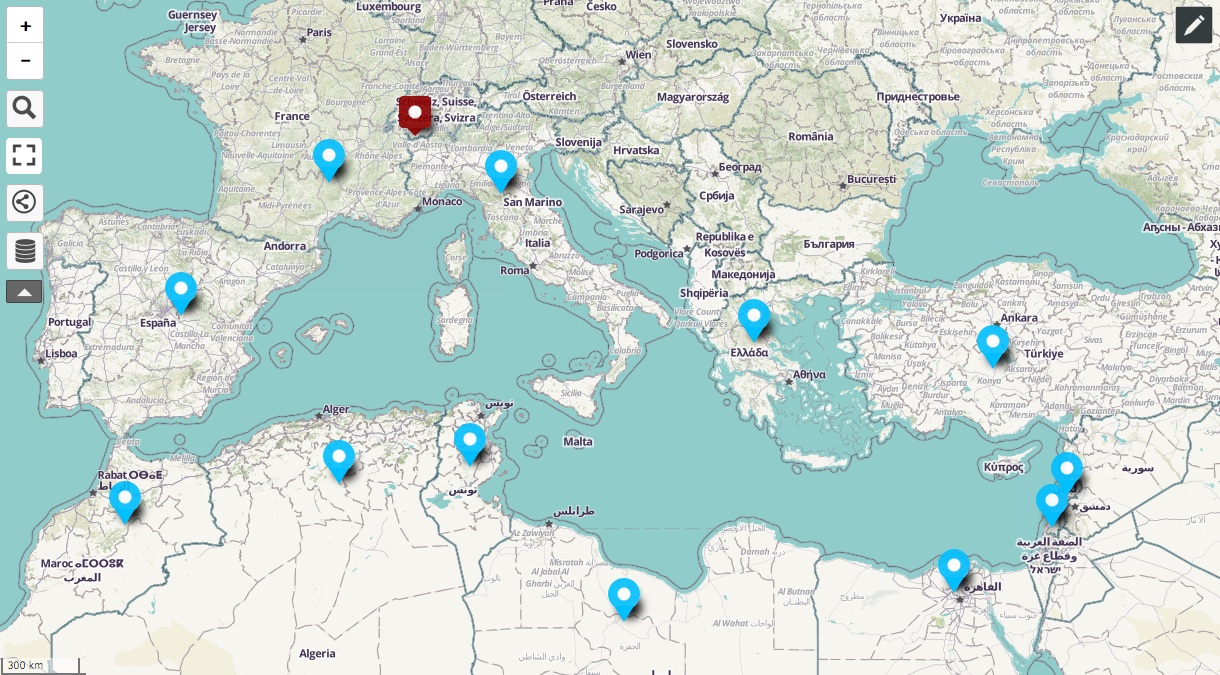

En France, la loi a beau être une des meilleures d’Europe, il existe encore un écart entre le nombre de plaintes déposées, et le nombre de condamnations. Selon Ernestine Ronai, cela n’incite pas les victimes à passer le pas. La raison se trouve peut être dans les conditions d’application de la loi qui prévoit encore que c’est à la victime de prouver la contrainte, la menace ou la violence de l’agression. Sur ces questions, il paraît donc simpliste d’opposer une Europe protectrice à une région Moyen-Orient et Afrique du nord en retard. En Europe, c’est la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe qui sert de référent cadre concernant la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Entrée en vigueur en 2014, elle n’a pourtant pas encore été ratifiée par tous les pays, notamment en Croatie, à Chypre ou en Grèce. Voir carte de la Ligue des Droits de l’Homme.

En marge des législations, la diminution des violences faites aux femmes et une prise de conscience de ces dernières passent souvent par des politiques globales et un financement conséquent, afin par exemple de mettre en place des centres d’accueil. Souvent dépendantes financièrement de leur bourreau, les femmes victimes de violence n’ont nul part où aller. En Algérie, il existe seulement trois centres gouvernementaux d’accueil de victimes de violences domestiques. C’est très peu au regard des standards internationaux et de la population algérienne. Au Maroc, il n’y a tout simplement pas, et les associations sont peu subventionnées. En Espagne, les mouvements féministes réclament plus de moyens pour mettre en place des programmes de prévention dans les écoles et les universités.

Selon une enquête de l’Unicef rendue publique en 2014, une femme sur cinq et un homme sur quatorze déclarent avoir déjà subi des violences sexuelles. Dans 81% des cas, les victimes sont des mineurs. En France, selon les chiffres de l’enquête Virages réalisée en 2015, 40% de celles ayant subi un viol ou des tentatives de viol les ont vécus pendant l’enfance (avant 15 ans), ou l’adolescence (entre 15 et 17 ans).

Face à l’ampleur du phénomène, l’avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes insiste donc particulièrement sur les violences envers les mineurs et demande l’allongement de la durée de la prescription du fait du délai parfois long entre la prise de conscience de l’acte et la volonté de porter plainte. Dans le même sens, la justice doit pouvoir conserver les preuves de l’agression, sans dépôt de plainte pour permettre aux victimes de porter plainte plus tard, quand elles sont prêtes.

Ailleurs en Méditerranée, le tabou est progressivement levé. En Turquie, la levée de bouclier contre la proposition du gouvernement de rendre possible l’abandon de poursuite contre un violeur qui épouserait sa victime mineure a stoppé net son avancée. En Tunisie, la loi à l’étude au Parlement intervient alors que l’article 227 bis du code pénal a été révoqué au mois de mars. Une révision intervenue à la suite d’une affaire qui a marqué les Tunisiens à la fin de l’année dernière : un juge avait en effet décidé qu’une enfant de 13 ans serait mariée à un homme de 20 ans qui l’avait mise enceinte.